こんにちは。

ウェルビー呉駅前センターです。

当センターでは、適応障害やうつ病などの精神疾患を原因として休職されている方を対象とした職場復帰支援・リワーク支援についても専門的に行っています。

各種心理学に基づくプログラムによって、休職された原因(働き方・考え方など)を振り返り、対策を検討することはもちろん、10年以上にわたる就労移行支援事業のノウハウに基づく仮想オフィスワークでの実践を通じて、復職後に活かすことができる行動まで身につけられるようサポートしています。

今回は企業様の人事ご担当者様向けの配信となります。

(復職支援リワークをご検討されているご本人様も是非、お読み下さい)

今回は、復職支援(リワーク)の復職判定基準についてお話しをさせて頂きます。

復職の判定基準として「何を基準に判断したらよいのか」とのご相談を多く受けます。

当センターでは、メンタルヘルス不調者の復職判断として、業務遂行能力を基準にすることをお勧めしております。

メンタルヘルス対応の判断を主治医に委ねることが多く、疾病の状況に基づいての判断から、人事担当者が自信を持って対応するのが難しいからです。

つまり、主治医による医療的なアプローチに加え、業務遂行レベルを基準に復職後、安定した労働が期待できる状態であるかを、労務管理の視点から復職を判断する方法となります。

メンタルヘルス対応を特別視せず、通常の労務管理の一環として扱うことで、職場全体の公平性を保ち、他の従業員に対しても公正な対応が可能となります。

企業様の中には、職場復帰した従業員に半日勤務や業務内容の縮小または見直し、配置転換など、過度な配慮が設けられているケースが見受けられます。

「従業員のために」との配慮が、他の職員から不公平と声があがり、別の問題が発生する可能性があります。メンタル不調を怪我や内臓疾患などの身体的な健康問題と同様に扱い、業務が遂行できる状態になって復職することで「メンタルヘルス不調」という他の従業員からのレッテルを避けることができ、偏見を減らすことも期待できます。(怪我や内臓疾患などの身体的な健康問題による復職は元気に働ける状態になって復職するのが基本です。残業時間の停止3ヶ月程度のみの配慮が理想で、3ヶ月を超えてもなお配慮が必要な場合はメンタル不調が回復していないとみなし、再休職を検討することが妥当と考えます)

主治医からの診断書(意見書)をもとに、医療的判断を優先されるのではなく、本人の意思確認や業務遂行可能の評価を行い、企業様(上司、人事、産業医、保健師など)が復職可能と判断した場合のみに、復職判定を行うのが望ましいと考えます。

また、業務遂行可能の評価の基準については、予めご本人と同意を得て置くことも大切です。(評価の判定基準については、企業様と社員様との間でトラブルになるケースが多いです)

このように業務遂行能力に基づいた実践的な対応が、本人の復職後の安定した業務遂行が期待され、偏見のない職場環境の構築が可能となります。

また、結果として再休職を繰り返させない効果を生み出すこともできます。

当センターの復職支援(リワーク)ご興味を持たれましたら、是非お問い合わせ下さい。

直接、御社を訪問させて頂き、詳しくご説明させて頂きます。

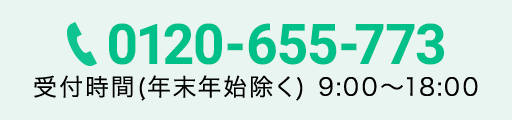

【お問い合わせ】

TEL: 0823-27-3668

MAIL: kureekimae@welbe.co.jp

復職支援(リワーク支援)担当:三尾

●センターのHPはこちらから

https://www.welbe.co.jp/center/hiroshima/kureekimae.html/