こんにちは!ウェルビー倉敷駅前センターです。

朝夕は、涼しく過ごしやすくなって来ましたね。

日ごとに秋めいてきましたが気温差が大きいので体調に気を付けてお過ごしください。

当センターでは土曜日に特別プログラムを実施しております。

10月4日の「創作活動」では、好きな色を使ったカラフルな「ミサンガ」作りをしました。

多くの色を使ったものや、1色のみを使ったものなど皆さん自分だけの素敵なミサンガを作ることができました°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

作り方は簡単で番号が書かれた切込みの入った段ボールに糸を通し番号順に組み替え編んでいくやり方や、4の字編みというやり方を使いました。

お家でも家族や友達に作りたいと思いました(^v^)♪

ウェルビーでは訓練だけでなく、リフレッシュのための特別プログラムも沢山企画しています。

生活習慣が整ったり、コミュニケーション能力・セルフケアの方法なども身に付けていけます。

是非お気軽にご見学してみてください☆彡

お問い合わせは以下まで、お待ちしております。

就労移行支援事業所

ウェルビー倉敷駅前センター

〒710-0055 岡山県倉敷市阿知1-7-2くらしきシティプラザ西ビル2階

TEL:086-441-7338(平日、土/9:00~18:00)

投稿者「admin」のアーカイブ

【府中駅前】センターイベントの様子をご紹介♪

こんにちは、府中駅前センター職員Uです。

気付けばすっかり冬本番、みなさんいかがお過ごしでしょうか?

さて府中駅前センターでは11月21日(金)、センター初の体験イベントを開催しました!

3ヶ月にわたりオフィスワークシミュレーション(模擬就労カリキュラム)の時間を使って、利用者さん同士が切磋琢磨しながら準備を進めてきた企画です。

当日の写真とともに、その様子をお届けします。

■ 3つの課で役割分担して準備!

今回のイベントは、

• 生産課:アンケート作成、体験で使用する物品の整備、DM発送

• マーケティング課:センター内掲示物、イベント告知ポスターの作成、利用者さんの1日の流れをイメージした「カフェボード」の展示

• プロジェクト課:当日のセンター紹介パートの準備、進行、体験対応

と、それぞれの強みを活かして協力し合いながら作り上げてきました。

■ イベントスタート!

最初のプログラムは、プロジェクト課の利用者さんによる

『ウェルビーってどんなところ?』 の紹介。

通所のペース、1日の過ごし方、訓練内容、職員との関わりなどを「利用者さん目線」でお話ししていただき、参加者の皆さんからは頷きながら聞く姿が多く見られました。

■ 職員によるプログラム紹介

続いて、職員からジョブナビ(専門機関)の紹介、

就活プログラム(特別編)として 「Will / Can / Must」 のワークを実施。

「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(求められること)」の3つを整理することで、就職活動で自分の方向性を考えるときの軸作りを体験していただきました。

■ 軽作業訓練の体験コーナー

後半は、実際に府中駅前センターで行っているベーシックトレーニング(軽作業系訓練)の中から

• 電卓計算

• ゼムクリップ

の2つを体験していただきました。

皆さんとても真剣な表情で取り組まれ、

「意外と集中する」「単純作業にもコツがあるんですね」

といった感想が聞こえてきました。

■ 質疑応答

質疑応答の時間では、職員への質問だけでなく、利用者さんへ直接質問をいただく場面も。

時には利用者さんのユーモアある回答に笑い声が起こるなど、和やかな雰囲気で進みました♪

■ 参加者の声

体験終了後には、参加者の皆様から

• 「利用者さんたちが入念に準備してきたことが伝わった」

• 「就労移行支援事業所の雰囲気がよくわかった」

といった、とても嬉しいお言葉をいただきました。

■ 初のセンターイベント、大成功!

今回の体験会は、府中駅前センターとして初めての大きなイベントでしたが、

利用者さん一人ひとりの力が集まって、大成功で終えることができました。

準備から当日運営まで頑張ってくれた利用者の皆さん、本当にお疲れさまでした!

見学・体験 随時受付中です!

ウェルビーでは、うつ病や双極性障害、強迫性障害、統合失調症などの精神障害、

ASD や ADHD、LD などの発達障害、知的障害、身体障害および難病など、

さまざまな障がいのある方が利用され、日々訓練に取り組んでおられます。

お問い合わせ方法は下記センターページからお願いいたします。

https://www.welbe.co.jp/center/tokyo/fuchu.html

ウェルビー府中駅前センター

TEL:042-306-6273

それではまた、次回のブログでお会いしましょう!

【新横浜第2】12月プログラム表のご案内

こんにちは!ウェルビー新横浜第2センターです。

12月に入り、ぐっと寒くなり冬らしい季節になりましたね。皆さまどのようにお過ごしですか?

さて、本日ウェルビー新横浜第2センターがブログでご紹介するのは、

『12月プログラム表』についてです!

12月のウェルビー新横浜第2センターでは、さまざまなイベントが行われます。

今後は以下の日程でイベントが行われる予定です。

13日(土) 【支援開発課セミナー】整える力 健康習慣から考える体づくり

20日(土) 企画課イベント

27日(土) 就職者の声

普段の訓練とは少し違った講座やプログラムとなっていますので、是非ご参加ください。

今月のおすすめはオフィスワークシミュレーションの企画課主催のイベント!

3ヵ月に1回のクールで行われるオフィスワークシミュレーション、今回の企画課の企画イベントは・・・

もちろん『クリスマス会』!当日はさまざまなゲームが行われる予定です。

この日のために企画の立案から職員との連絡調整、スケジュール調整、告知など、

利用者様が主体となって準備を進めてきました。もちろん当日の運営も利用者様が行います。

これまでの活動の集大成として、素敵なイベントになること間違いなし!

ウェルビー利用者様でなくても参加可能ですので、気になる方はお気軽にお問合せ下さい♪

いつでも見学・体験お受けできますのでぜひご連絡ください!

スタッフ一同お待ちしております!

※学校・支援機関 関係者の皆様へ

先生方、支援員の皆様のご見学も随時受け付けております。

お気軽に下記、連絡先までご連絡ください。

【お問合せ先】

ウェルビー新横浜第2センター

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-12-2

明友ビル2階

TEL:045-565-9421

FAX:045-565-9422

E-mail shinyokohama2@welbe.co.jp

ウェルビーの資料請求は下記センターページから!

https://www.welbe.co.jp/center/kanagawa/shinyokohama2.html

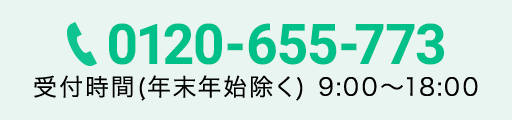

【荻窪駅前】プログラム紹介

こんにちは、ウェルビー荻窪駅前センターです。

街はイルミネーションに彩られ、冬の訪れとともに一年の締めくくりを感じる季節となりました。

今回は11月のプログラムをご紹介いたします。就労に向けたさまざまなスキルを学べるプログラムを行いました。

12月も、さまざまなプログラムを行っております。ぜひ見学や体験にお越しください。職員一同、お待ちしております!

<ウェルビー荻窪駅前センターでは、随時見学・体験を受け付けております>

ウェルビーについて知りたい方はもちろんのこと、就労移行支援事業について知りたい、障害者雇用で働くってどのようなメリットがあるのか、就職についての悩みなどお気軽にご連絡ください。

申込みについて

1.電話でのお申込み

ウェルビー荻窪駅前センター TEL:03‐6915-1421

2.メールでのお申込み

ウェルビー荻窪駅前センター Mail:ogikubo@welbe.co.jp

3.センター見学・相談、資料請求のお申し込みはこちらから

https://www.welbe.co.jp/center/tokyo/ogikubo.html

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。

※近隣に三鷹センターがございます。

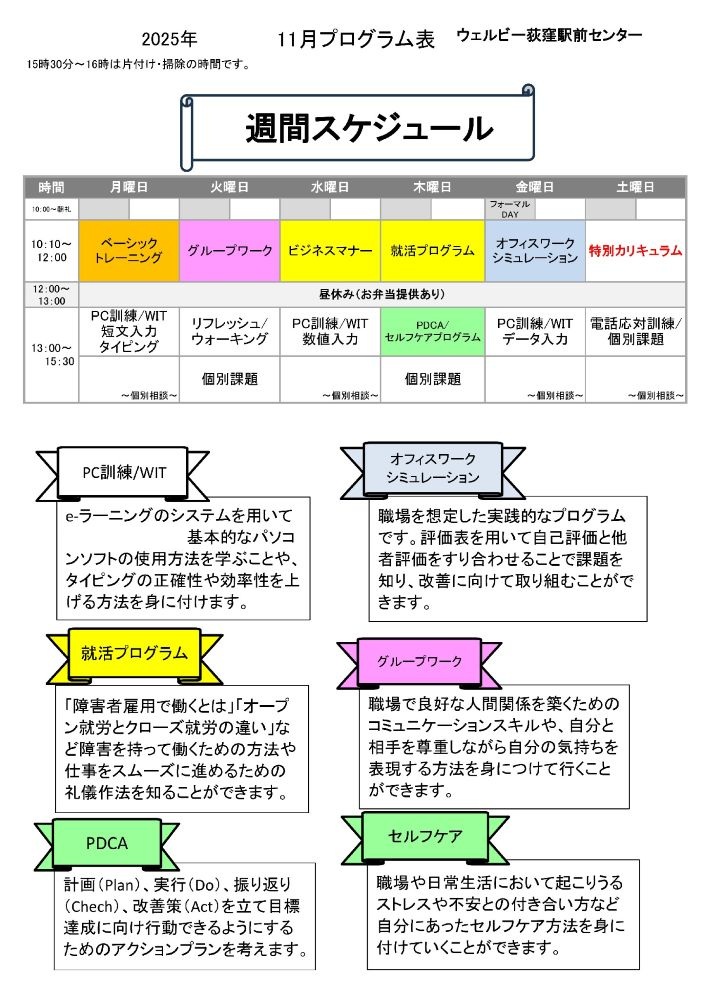

【チャレンジ高崎】12月カリキュラム内容紹介&イベント案内

こんにちは。ウェルビーチャレンジ高崎センターです。

すっかり寒くなった今日この頃ですが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

インフルエンザも流行っているため、マスクが手放せない日々ですね。

皆様体調にはぜひお気を付けください。

それでは、ウェルビーチャレンジ高崎センターの12月のカリキュラムを発表したいと思います。

いかがでしょうか?

気になるカリキュラムはございましたか?

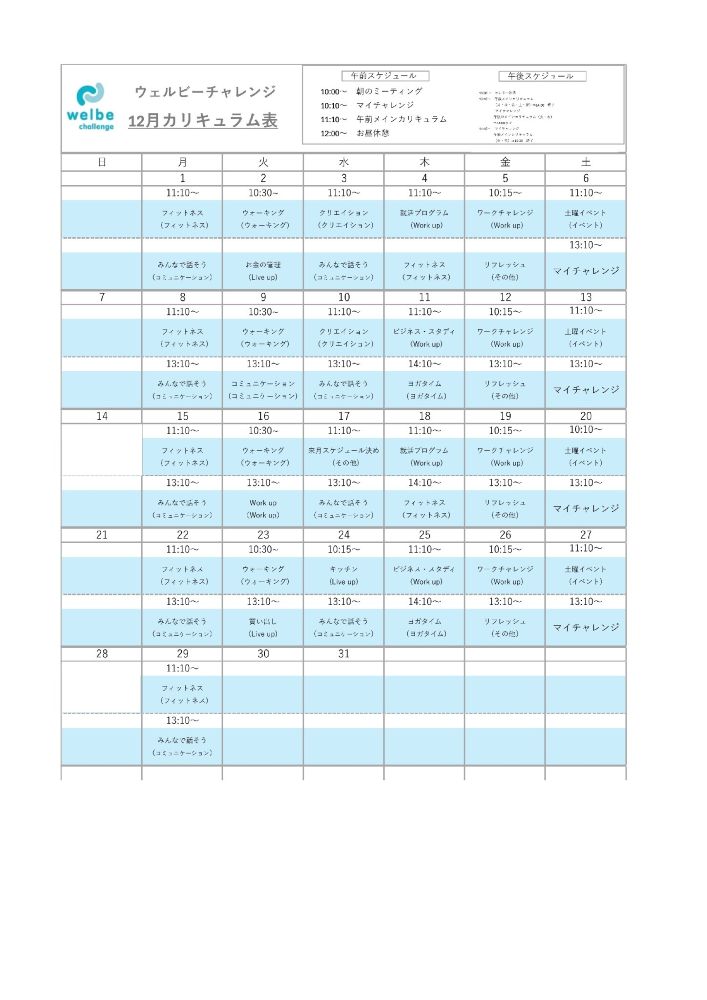

今回はもう1点、皆様にお知らせしたいことがございます!

それは、、、ウェルビーチャレンジ高崎センターにて冬休みイベントを開催することになりました~!!

12月26日 14:00~16:00からセンターにて質問推理ゲームとクリエイションという実際にセンターにて提供しているカリキュラムの体験会を行います。

詳細についてはこちらをご覧ください。

気になるカリキュラムがあった方はこの機会にぜひ一緒に体験してみませんか?

不明点はお気軽にご相談ください。

ウェルビーチャレンジ高崎センターではイベント時以外でも皆様の訪問を歓迎しております。

まずはお散歩がてらウェルビーチャレンジに遊びに来てみませんか?

スタッフ一同、いつでもお待ちしております。

少しでも気になった方、ぜひお気軽にお問い合わせください。

当ホームページから簡単に資料請求やご見学のお申し込みができます。

また、センターに直接お問い合わせいただいても大丈夫です。

ウェルビーチャレンジ高崎センター:027-388-0443

よろしくお願い致します。

【横須賀中央駅前】12月プログラム表のご案内

こんにちは、ウェルビー横須賀中央駅前センターです。

12月に入り、ぐっと寒くなりましたが、皆さんはどのようにお過ごしですか?

寒くても適度な運動やリフレッシュは健康管理に大事ですよね。

銀杏がきれいな季節になっているので、人込みを避けたお散歩などしてみてはいかがでしょうか。

さて、本日ウェルビー横須賀中央駅前センターがブログでご紹介するのは、

『12月プログラム表』についてです!

12月のウェルビー横須賀中央駅前センターでは、以下の日程でイベントが行われる予定です!

20日(土) 企画課イベント ~クリスマス会~

今月はオフィスワークシミュレーションの企画課主催のイベントが行われます。

この日のために企画の立案から職員との連絡調整、スケジュール調整、告知など、

利用者様が主体となって準備を進めてきました。もちろん当日の運営も利用者様が行います。

これまでの活動の集大成として、素敵なイベントになること間違いなし!

ウェルビー利用者様でなくても参加可能ですので、気になる方はお気軽にお問合せ下さい♪

いかがでしょうか、気になるプログラムはありましたか?

見学だけでも体験してみたい方も一度お問い合わせください。

センターで職員一同お待ちしております。

ウェルビー横須賀中央駅前センターは、横須賀市の方だけではなく、

横浜市、逗子市、三浦市など、市外の方もご利用いただけます。

またご利用できる障害に関しては、身体障害、知的障害、

精神障害(うつ、統合失調症、双極性障害等)、発達障害、難病

の方が対象のサービスとなっております。

よろしくお願いいたします!!

【問い合わせ先】

1.お電話でのお申し込み

下記の電話番号にお電話ください。

TEL:046-845-6261

2.メールでのお申し込み

下記の必要事項をご記入の上、メールでお申し込みください。

件名:「横須賀中央駅前センター 見学・体験申し込み」

氏名(ふりがな)

見学・体験希望日

電話番号

質問事項

MAIL:yokosuka@welbe.co.jp

3.センター見学・相談、資料請求のお申し込みはこちらから

https://www.welbe.co.jp/center/kanagawa/yokosukachuo.html

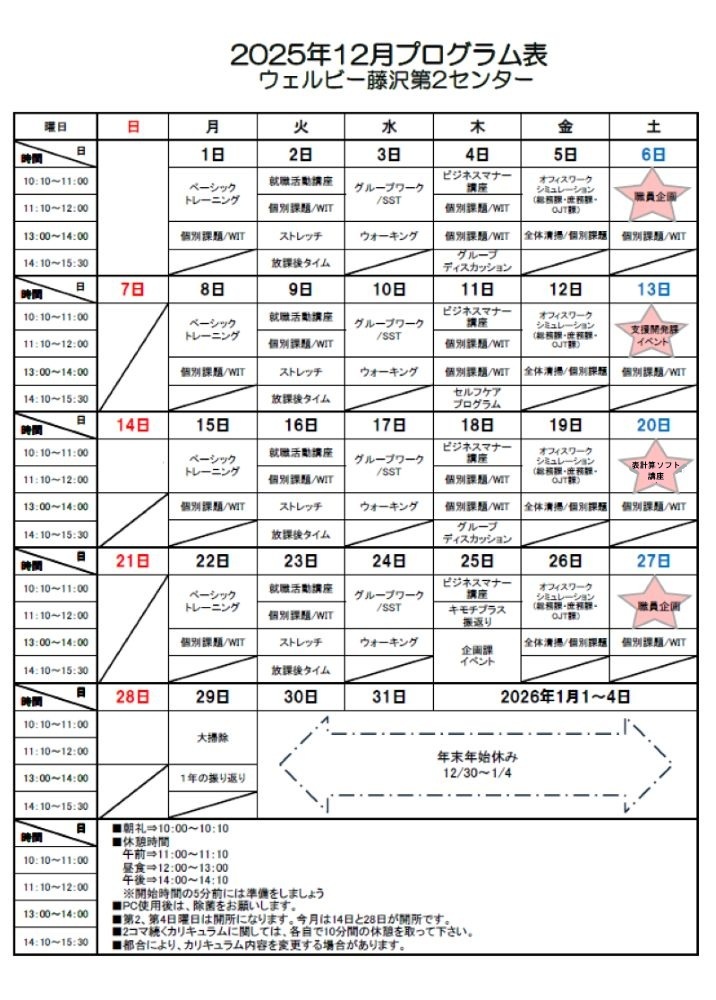

【藤沢第2】12月プログラム表のご案内

こんにちは!

藤沢市にある就労移行支援事業所・就労定着支援事業所

ウェルビー藤沢第2センターです。

私たちは、みなさんの「働きたい」を応援するサービスを行っています。

自分のペースでスキルを身につけたり、仕事の体験をしたりしながら、

安心して就職にむけて取り組むことができる場所になることを目指しています。

さて、本日ウェルビー藤沢第2センターがブログでご紹介するのは、

『12月プログラム表』についてです!

ウェルビー藤沢第2センターでは、毎週土曜日は特別企画を実施しています。

平日の訓練とは少し異なり、+αな就職活動プログラムやリフレッシュ要素のあるプログラムなど多彩なプログラムを実施しております。

どんなプログラムが実施されるのか気になる方は、お気軽にセンターまでお問い合わせください♪

▼見学・資料請求のお申込みはこちらから!▼

★お電話でのお申込み

TEL:0466-52-4611

★メールでのお申込み

必要事項をご記入のうえ、下記のアドレスにお申込み下さい。

・件名:藤沢第2センター 見学・体験申し込み

・氏名(ふりがな)

・見学・体験希望日

・電話番号

・質問事項

MAIL:info@welbe.co.jp

★センター見学・相談、資料請求のお申し込みはこちらから

https://www.welbe.co.jp/center/kanagawa/fujisawa2.html

*相談だけでも大丈夫!お気軽にご連絡くださいね*

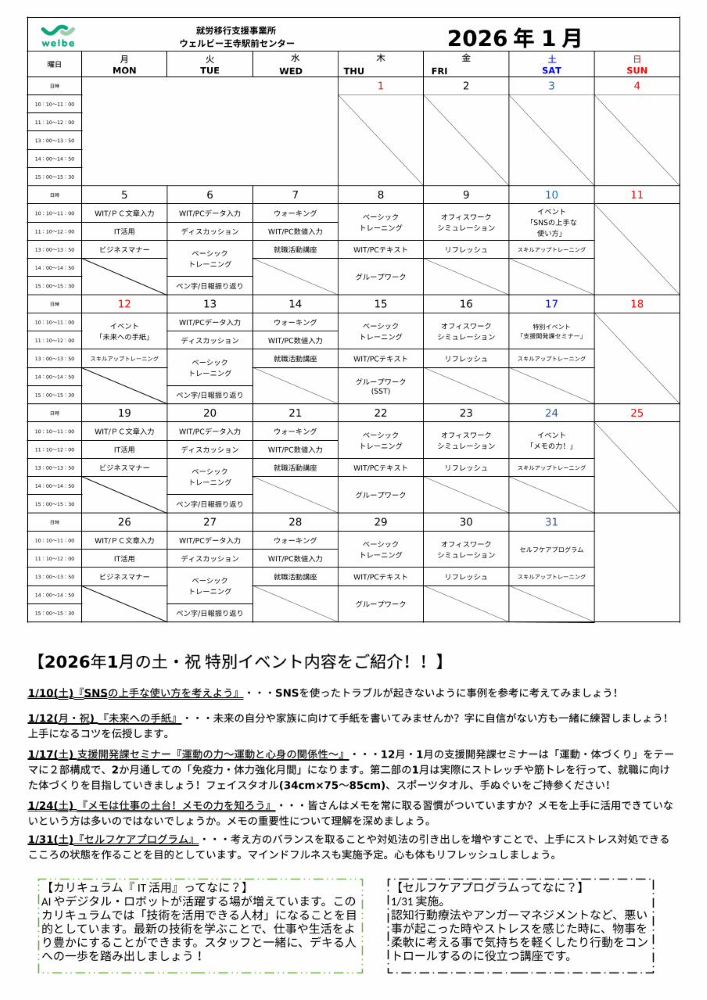

【王寺駅前】「1月プログラムのご案内」

こんにちは!ウェルビー王寺駅前センターです!

冬の寒気が身にしみる季節となりました。

そんな中、ウェルビー王寺駅前センターでは皆さん、就職に向けて毎日の訓練に励んでおられます。

今回は1月のプログラムのご案内です♪!

土曜日・祝日のイベントは就職活動に役立つ知識など色々用意しております。

実際のプログラムを受けて、ウェルビーのことを知ってみませんか?

是非お越しください!

体験や見学のお申し込みは、

1.お電話でのお申し込み

下記の電話番号にお電話ください。

TEL:0745-51-4414

2.メールでのお申し込み

下記の必要事項をご記入の上、メールでお申し込みください。

●件名:「王寺駅前センター 見学・体験申し込み」

●氏名(ふりがな)

●見学・体験希望日

●電話番号

●質問事項

MAIL:info@welbe.co.jp

3.資料請求・見学申込は下記センターページから!

https://www.welbe.co.jp/center/nara/ojiekimae.html

また、見学・体験・相談会も併せてご検討ください!

新しい第一歩をウェルビー王寺駅前センターではじめてみませんか?

皆様のお問い合わせ、お待ちしております!

【町田駅前】12月プログラム表のご案内

こんにちは!

ウェルビー町田駅前センターです。

12月に入り、街はもうすっかりクリスマスや年末年始モードですね。

体調管理をしながら、気持ちよく新年を迎えたいです。

さて、本日ウェルビー町田駅前センターがブログでご紹介するのは、

『12月プログラム表』についてです!

ウェルビー町田駅前センターでは、毎週土曜日は職員カリキュラムを実施しています。

平日の訓練とは少し異なり、+αな就職活動プログラムやリフレッシュ要素のあるプログラムなど多彩なプログラムを実施しております。

12月の職員プログラムはどんな内容でしょうか…♪

平日の訓練も含めて気になるプログラムがありましたら、お気軽にセンターまでお問い合わせください。

ウェルビー町田駅前センターでは、いろいろな障がいを持った方の多面的な支援を強みとしています。

1人で悩まず、まずはご相談ください。

【問い合わせ先】

1.お電話でのお申し込み

下記の電話番号かメールアドレスにご連絡ください。

ウェルビー町田駅前センター

TEL:042-850-9830

Email:machida2@welbe.co.jp

2.資料請求・見学申込は下記センターページから!

https://www.welbe.co.jp/center/tokyo/machidaekimae.html

【リワーク福山三之丸】広報課:カリキュラム紹介

こんにちは!

ウェルビーリワーク福山三之丸センター

オフィスワークシミュレーション広報課です!

朝晩の冷え込みがいっそう厳しくなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしですか?

今回はロングウォーキングのカリキュラムを紹介させていただきます!

目的地は、神社巡り!

ということで、「艮(うしとら)神社」と「福山八幡宮」に行ってきました。

当日は、秋晴れの心地よい気温でウォーキングにピッタリの気候でした。

最初の目的地は、艮神社です。

神社の入り口が分かりにくいですが、参道に灯篭が並んでおりとても厳かな雰囲気を感じさせるような入り口となっております。

古くから「福山城の鬼門を守る神社」として知られており、「艮(うしとら)」は方角でいう北東、つまり鬼門の位置を表し、城下町の守護神として地域の人びとに深く親しまれてきました。

次に、福山八幡宮です。

今回は、艮神社の裏から続く細道を通って行き、福山駅からほど近い都市部とは思えない大自然の中で雰囲気のある空間でした。

約1,000年の歴史を持つと言われる古社で、地域の総氏神として広く信仰を集めています。

主祭神には武運や勝負の神として知られる応神天皇を祀り、必勝祈願や厄除け、安産などで多くの参拝者が訪れます。

到着した先では自由時間があり、皆さん思い思いの時間を過ごされます。

建物の屋根の形萌えを観察する人、体力づくりに参道の階段を上り下りする人など様々な楽しみ方をしていました。

ロングウォーキングは毎月2回ありますので、見学・体験からでも参加可能です。

一緒にウォーキングしたい!一緒にストレス対策について学んでみたい!など大歓迎です。一緒に楽しく体験、見学してみませんか?

また、通院や体調不良、用事で通所できなくても大丈夫!利用者の都合、事情に応じてカリキュラムを選択、日程調整が可能です。

自分らしく働くために新たな力を持ち、自身の持っている力に気付いてみませんか?

↓↓↓

見学、体験、相談はいつでも受け付けております!お気軽にお問合せください!

申し込み方法は下記↓

1.お電話でのお申し込み

下記の電話番号にお電話ください。

TEL: 084-999-2801

2.メールでのお申し込み

下記の必要事項をご記入の上、メールでお申し込みください。

●件名:「ウェルビーリワーク福山三之丸センター 見学・体験申し込み」

●氏名(ふりがな)

●見学・体験希望日

●電話番号

●質問事項

MAIL: r.sannomaru@welbe.co.jp

●センターページはこちらから

https://www.welbe.co.jp/center/welberework/sannomaru.html